Décrypter le rôle clé d’une protéine impliquée dans la neuroinflammation commune à plusieurs troubles neurologiques

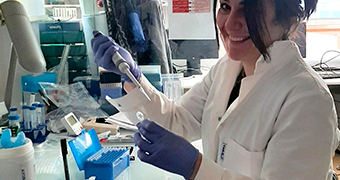

Porteur du projet : Hélène HIRBEC – Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF, Montpellier)

Titre du projet : MAGIC – Activation microgliale et Neuroinflammation : Décrypter l’impact de Clec7a dans la maladie d’Alzheimer, l’épilepsie, les lésions de la moelle spinale et l’hémorragie sous-arachnoïdienne

Montant du projet financé sur l’appel à projets FRC 2024 : 80 000 €

« Ces dernières années, la recherche a révélé que les neurones ne sont pas les seules cellules impliquées dans les pathologies neurologiques. Les cellules gliales, et en particulier les microglies, jouent un rôle clé. Néanmoins, de nombreuses questions restent encore en suspens. […] Grâce au projet MAGIC, nous espérons éclaircir certaines de ces interrogations. Comprendre est la première étape vers le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. C’est pourquoi le soutien de la FRC est essentiel pour approfondir notre connaissance de ces mécanismes. » – Hélène Hirbec

En résumé

Plus d’une personne sur trois dans le monde est touchée par des troubles neurologiques, ce qui représente un grand défi pour la société et l’économie. Bien que la recherche progresse, les traitements disponibles restent limités. La neuroinflammation, une réaction de défense du cerveau, est impliquée dans de nombreuses maladies neurologiques. Les cellules microgliales, principales cellules de défense du cerveau, jouent un rôle clé dans ce processus. Des recherches récentes ont mis en lumière une protéine appelée Clec7a, qui pourrait être crucial dans l’apparition de ces maladies. Le projet MAGIC étudie l’impact de cette protéine pour développer de nouveaux traitements pour des maladies comme Alzheimer, l’épilepsie ou les lésions cérébrales.

Descriptif du projet

Plus d’une personne sur trois est atteinte de troubles neurologiques dans le monde (source : OMS). Ces troubles sont généralement invalidants et imposent des défis sociétaux et économiques importants. En effet, malgré des efforts de recherche soutenus, l’arsenal thérapeutique pour lutter contre ces affections reste limité, appelant au développement de stratégies innovantes.

Au cours des dernières décennies, la neuroinflammation a été reconnue comme un acteur clé dans de nombreux, si ce n’est dans tous les troubles neurologiques. La neuroinflammation est avant tout un mécanisme de défense du cerveau qui vise à éliminer les agents pathogènes et les débris cellulaires. Cependant, les réponses inflammatoires, lorsqu’elles sont soutenues, peuvent être délétères, inhiber la régénération et accélérer la progression des maladies neurodégénératives. C’est un processus sophistiqué et finement coordonné qui implique différents types de cellules gliales[1] et de cellules immunitaires périphériques.

Les cellules microgliales[2] constituent les principales cellules immunitaires du système nerveux central (SNC). Elles possèdent des récepteurs[3] susceptibles de détecter les modifications de l’environnement tissulaire et de jouer un rôle clé dans la défense du SNC Les résultats préliminaires de l’équipe identifient Clec7a comme un de ces récepteurs. Plus spécifiquement, le Dr. Hirbec et son équipe ont établi que dans les neuropathologies qu’ils étudient, l’expression de Clec7a est altérée précocement. Par ailleurs, les données de la littérature impliquent Clec7a dans les fonctions liées aux neuropathologies. Ces éléments les amènent à émettre l’hypothèse que Clec7a joue un rôle clé dans l’initiation de la réaction microgliale, et pourrait représenter une cible thérapeutique intéressante dans les phases précoces des neuropathologies .

Le projet MAGIC évaluera donc l’impact de la suppression du récepteur Clec7a des cellules microgliales au niveau comportemental, histologique et moléculaire dans des modèles murins de quatre neuropathologies : la maladie d’Alzheimer, l’épilepsie du lobe temporal, les lésions spinales et l’hémorragie sous-arachnoïdienne.

L’approche holistique du projet vise à révéler les points communs et divergents de l’impact de Clec7a dans ces neuropathologies et aspire à contribuer au développement de thérapies innovantes pour les pathologies du système nerveux central.

(1) Cellule gliale : Cellule du cerveau différente du neurone. Elle soutient les neurones et assure leur bon fonctionnement. Il existe 4 types de cellules gliales : les astrocytes, oligodendrocytes, les microglies et les cellules épendymaires.

(2) Cellule microgliale ou microglie : un type particulier de cellules gliales responsable de la défense immunitaire du système nerveux central

(3) Récepteur : molécule, ici située au niveau de la cellule microgliale, qui capte et répond à un signal. Ce signal déclenche une réaction ou un changement dans la cellule, influençant ainsi son fonctionnement.

——

Ce projet se base sur la contribution de quatre partenaires, chacun spécialiste d’une pathologie : l’équipe d’Hélène Hirbec experte de la maladie d’Alzheimer et les microglies, l’équipe d’E. Audinat (IGF, Montpellier) experte en épilepsie, de F. Perrin (Université de Montpellier) experte dans les lésions spinales ainsi que les cliniciens V. Szabo et K. Chalard (CHU de Montpellier) experts en hémorragie sous-arachnoïdienne.

Après une thèse en neuropharmacologie dans le laboratoire du Pr A. Privat, où elle s’est intéressée aux pathologies traumatiques du cerveau, Hélène Hirbec a rejoint l’équipe du Pr JM Henley à l’Université de Bristol pour étudier les mécanismes de régulation de la plasticité synaptique. Elle a ensuite obtenu un poste de chercheur CNRS à l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INM).

Depuis 2009, date à laquelle elle a rejoint l’équipe de F. Rassendren à l’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF), elle s’intéresse à l’impact des processus neuroinflammatoires dans les pathologies cérébrales. Le groupe de recherche qu’elle a constitué utilise des approches innovantes, comme le séquençage d’ARN en cellules uniques, pour déchiffrer la diversité et le rôle des cellules microgliales – les cellules immunitaires du cerveau – dans les mécanismes physiopathologiques des pathologies cérébrales, notamment la maladie d’Alzheimer et l’épilepsie.

Ce projet est issu d’une équipe de l’Institut de Génomique Fonctionnelle.